6月8日是2024年文化和自然遗产日。适逢中国传统节日端午节之际,一场集聚视觉、听觉、味觉的非遗盛会,在齐鲁大地拉开大幕,一批极具齐鲁文化底蕴的非遗技艺、产品将集中亮相,一系列富有山东特色的非遗项目展演、展示体验活动即将开启。一方水土、一方非遗。根植于文脉绵长、底蕴深厚的齐鲁大地,山东非遗成为一张张亮丽的文化名片,承载着历史的脉络,是文明活态的延续。

非遗文化“活”起来,走上“大舞台”。日前,山东胶州选送的茂腔《宝莲灯》亮相央视《一鸣惊人》栏目,质朴自然的曲调、婉转动人的唱腔,展示出这项国家级非遗文化的内涵和美好。非遗茂腔为什么可以赢得评委和观众一致赞赏?除了表演者的深厚功底,还有一点也很重要,那就是将茂腔表演“搬”到了电视直播现场,在亿万电视观众面前“活”起来,从而变得更为惊艳精彩。从传统的剧场表演,到电视录播现场展演,表面上看虽然只是场地变化,但是对于非遗文化技艺来说,却是从“小舞台”走上“大舞台”。非遗文化,顺应时代发展潮流,以受众更为喜欢接受的方式“活”起来,而不是锁在博物馆里“冻”起来,加快“活”起来,就能以更好的传承状态赢得喝彩叫好。

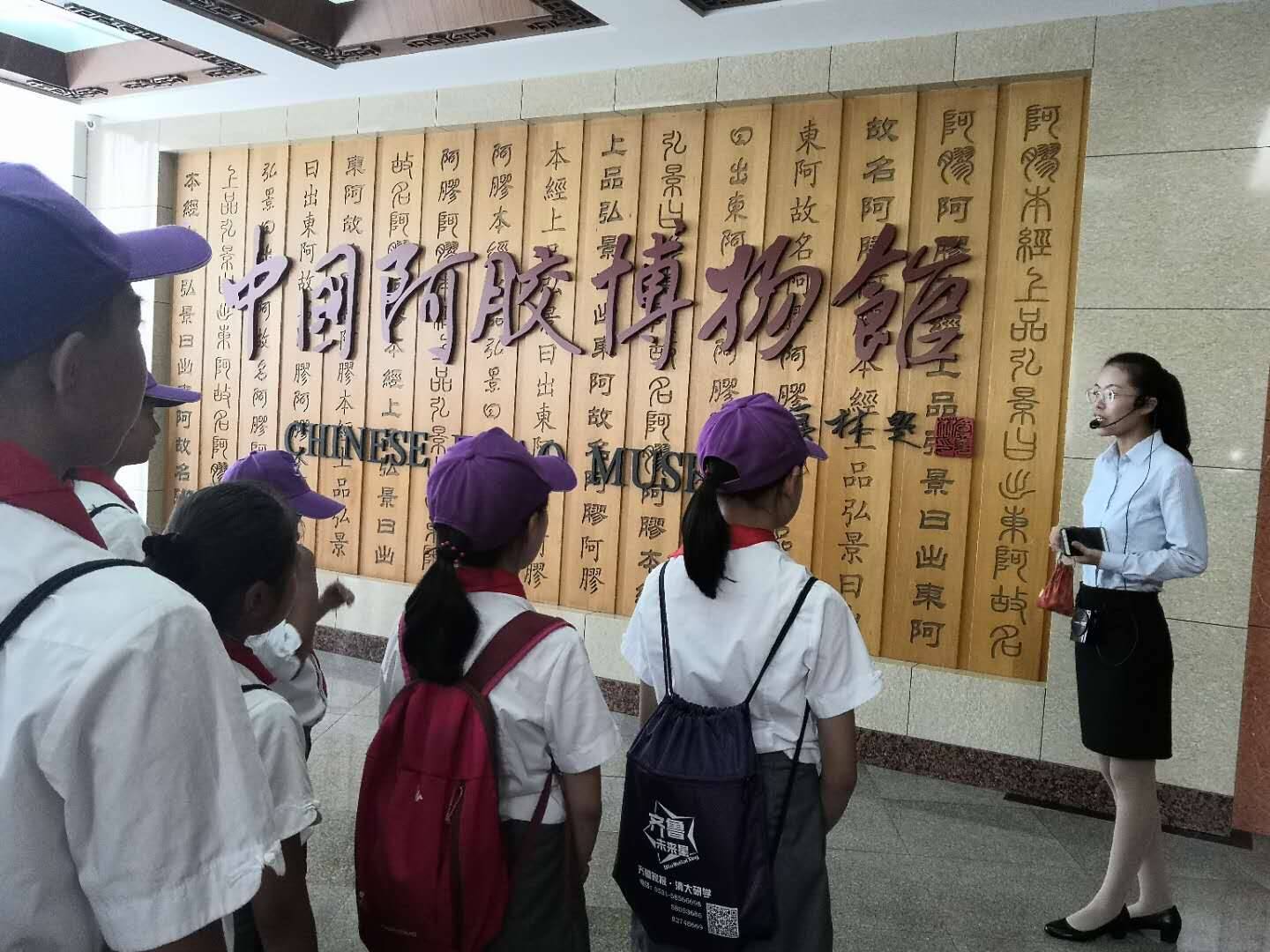

非遗文化“活”起来,与群众“零距离”。饱含齐鲁风土人情的山东非遗,是这片土地上的烟火气传承不断的智慧结晶。非遗文化,是我们祖辈日常生活生产形成的传统技艺,让非遗文化“活”起来,当然还不只是传统舞台、电视剧场、网络直播等不同方式表演,仅仅起到面向受众的“单向输出”。近年来,山东采取多项措施,促进非遗文化与群众“零距离”接触,让受众在非遗面前从“养眼”到“动心”,从“动心”为“动手”。山东作为文化大省,拥有国家级非遗名录项目186项。每一项非遗文化,都承载着与众不同的传统技艺,在“活”起来中体验非遗文化,了解传统文化产品的历史渊源,亲眼观察非遗工匠施展巧手技艺,亲手触摸、制作非遗,让传统文化在人们心里形成别样的印记。

非遗文化产品如果被作为展览“摆件”,躺在陈列馆里则鲜有人问津,在山东,龙口粉丝、风筝、德州扒鸡、琉璃等非遗文化产品,弥漫着“活”起来的浓郁烟火气,成为广大群众看得上、买得起的消费品。山东在国家级非遗项目数量上位居前列,在省级、市级、县级非遗项目数量上建立了完备的四级名录体系。让非遗文化顺潮而动,主动向社会公众褪下高不可攀神秘面纱,以功能实用、价格亲民的状态,走进千家万户、步入百姓生活,进一步为传统文化传承保护传承,提供源源不断的丰厚滋养。

非遗文化“活”起来,生动实践“亮出来”。在山东,一大批文物古迹、古街古镇、遗址遗迹、文博场馆被纳入旅游线路,非遗的优势被成功激活,形成与旅游融合的新型模式;在山东,各地推出独具特色的非遗文创产品和非遗旅游商品,枣庄有“匠心枣庄”系列非遗旅游文创产品,泰安建立“泰有礼”非遗旅游商品清单……非遗文化加快“活”起来,生动实践不断“亮”出来。山东还制定实施非遗保护行动计划,构建以黄河、大运河和沿海地区为轴线的非遗线性大保护传承格局,依托非遗打造具有核心竞争力的文化企业、培育特色产业带和产业集群……

非遗“活”起来,让齐鲁文化“潮”起来,让非物质文化遗产在新时代绽放出更加迷人的光彩。(文/鲁于)

闪电评论,欢迎投稿!

投稿邮箱:qilushiping@iqilu.com